“燃やされる服”から、紙が生まれる

-誰もが見過ごしていた繊維廃棄物に、循環の未来を託してー

「もったいない」が技術になった日

繊維製品の製造工程では、裁断くずや落ち綿などの端材が日常的に出ます。また、店頭に並ぶことのない衣類も大量に廃棄されています。一般社団法人サーキュラーコットンファクトリー(以下、CCF)の代表・渡邊智惠子氏は、そうした“まだ使える”繊維が燃やされ、埋められていく現実に「もったいない」と強い違和感を抱きました。長年オーガニックコットンの普及に携わってきた経験から、彼女は問いかけます。「この繊維たちは、最初から“ゴミ”として作られたわけではないはず」と。

そしてたどり着いたのが、繊維を「紙にする」という方法でした。誰もやっていなかったからこそ、自分たちがやる意味がある。その想いが、アップサイクルという言葉すら浸透していなかった時代からの、挑戦の始まりでした。

“17%の壁”を、紙で超えていく

日本の衣類リサイクル率はわずか17%。一方で紙は、回収率85%、古紙利用率67%と圧倒的な循環性を誇ります。ならば、繊維を繊維に戻すのではなく、紙に変えるほうが現実的に資源として循環するのではないかと考えました。

しかし、繊維と紙では性質が異なり、素材のばらつきも大きいため、製品化には多くの試作と失敗を要しました。紙として成立する強度、印刷適性、風合いを満たすために、製紙メーカーや職人たちとの地道な改良を重ね、「サーキュラーコットンペーパー」が完成。

さらに「サーキュラコットンペーパー和紙」の製造工程では、木材パルプを使う従来製紙よりも86kgのCO₂を削減、焼却を回避することで計264kgのCO₂排出を抑制できる仕組みも確立しました。紙という選択肢が、リサイクル困難とされてきた繊維に、新たな未来をひらいたのです。

「紙のその先」まで設計された循環

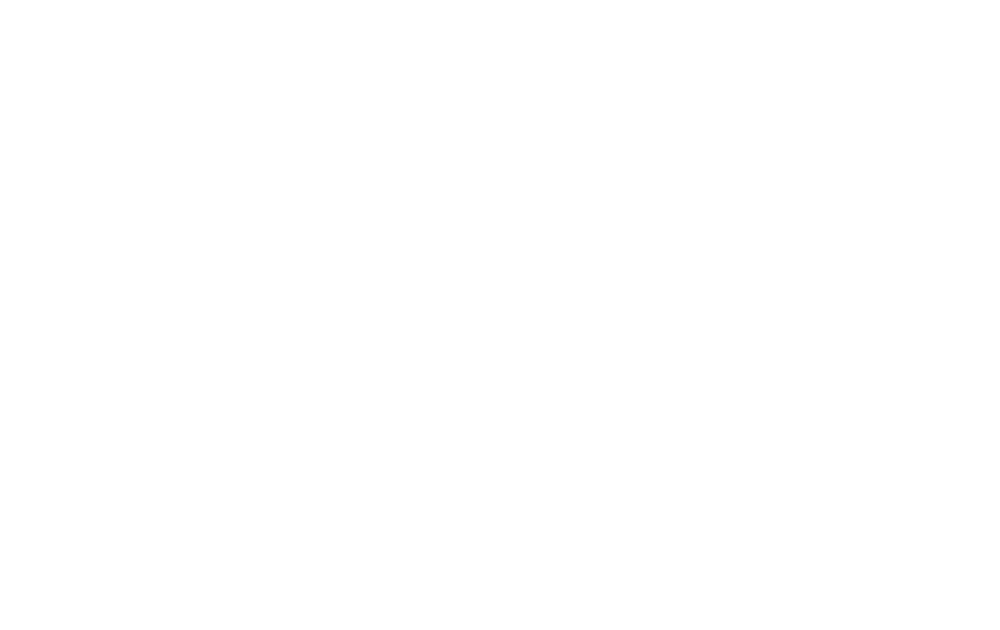

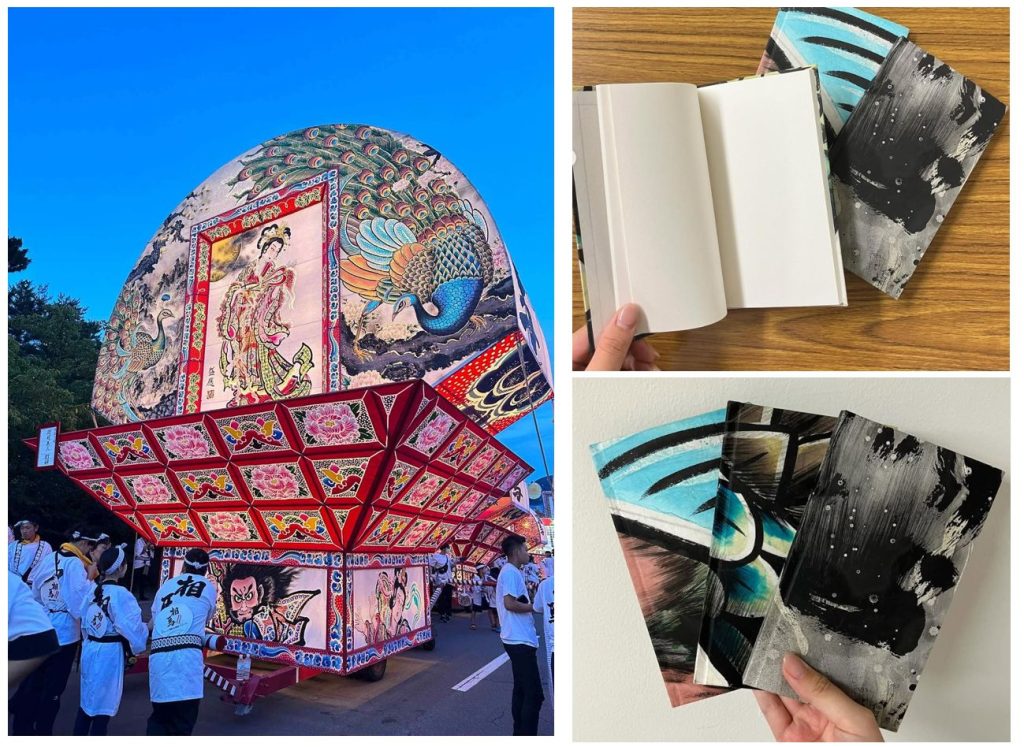

CCFがつくる紙は、ただの再生素材ではありません。名刺や卒業証書、パッケージ、ねぶた祭りの山車に姿を変え、さらにノートや雑貨、アートへと再生される“多段階の循環”が設計されています。弘前のねぶたでは、祭り後に紙を剥がし、再利用する地域連携が進行中。障がい者アーティストの作品をプリントしたアートプリントは、売上の50%が作家の収入になり、「環境と包摂」を両立したSDGsプロジェクトとして注目を集めています。アップサイクルとは、単に形を変えることではなく、「そこに関わる人と社会の価値を増やすこと」。CCFの紙は、燃やさずに活かす技術であると同時に、人と地域と物語をつなぐメディアでもあるのです。

壁にもなる、未来にもなる——紙から広がる次の領域へ

とはいえ、名刺やアートだけでは、年間9200万トンともいわれる繊維廃棄に立ち向かうには足りません。CCFは、より大量の繊維を再資源化できる手段として「サーキュラーコットンボード」の開発にも取り組んでいます。再生繊維を90%以上含むこの建材は、内装用のボードとして実用化され、断熱や吸音といった機能面でも優れており、リノベーションや空間デザインへの展開が進んでいます。紙から建材へ、個人利用から空間スケールへ——再資源化のフィールドを広げることで、社会全体に持続可能な選択肢を増やしていく。今後はさらに、車の内装材や海外への輸出、プラスチック代替素材としての応用も視野に入れながら、「ゴミにならない社会」の構築を、ビジネスとして本格的に実装していこうとしています。